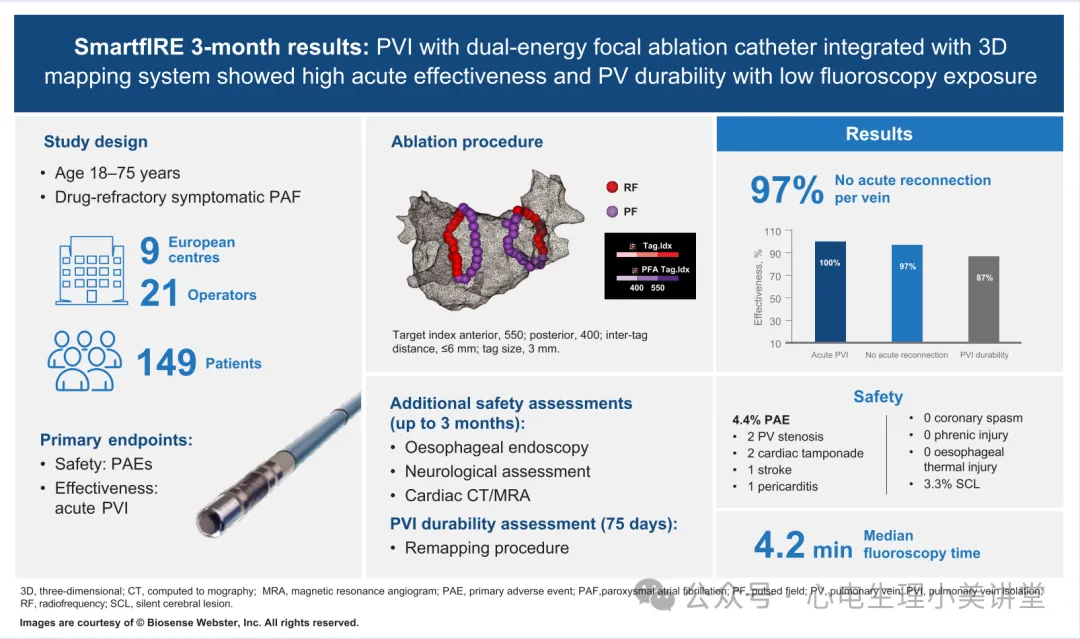

双能量STSF(DE STSF)作为强生电生理的下一代PFA/RFA导管,被市场寄予厚望,中国医疗器械博览会曾解读过其3个月的临床表现(作为电生理一哥,强生的PFA真的“GREAT”么——2025HRS最前线),近日,ESC公布了其12个月临床随访结果,让我们一睹为快。

(SmartfIRE 3-month results)

图片来源:心电生理小美讲堂

图片来源:心电生理小美讲堂

研究目的:

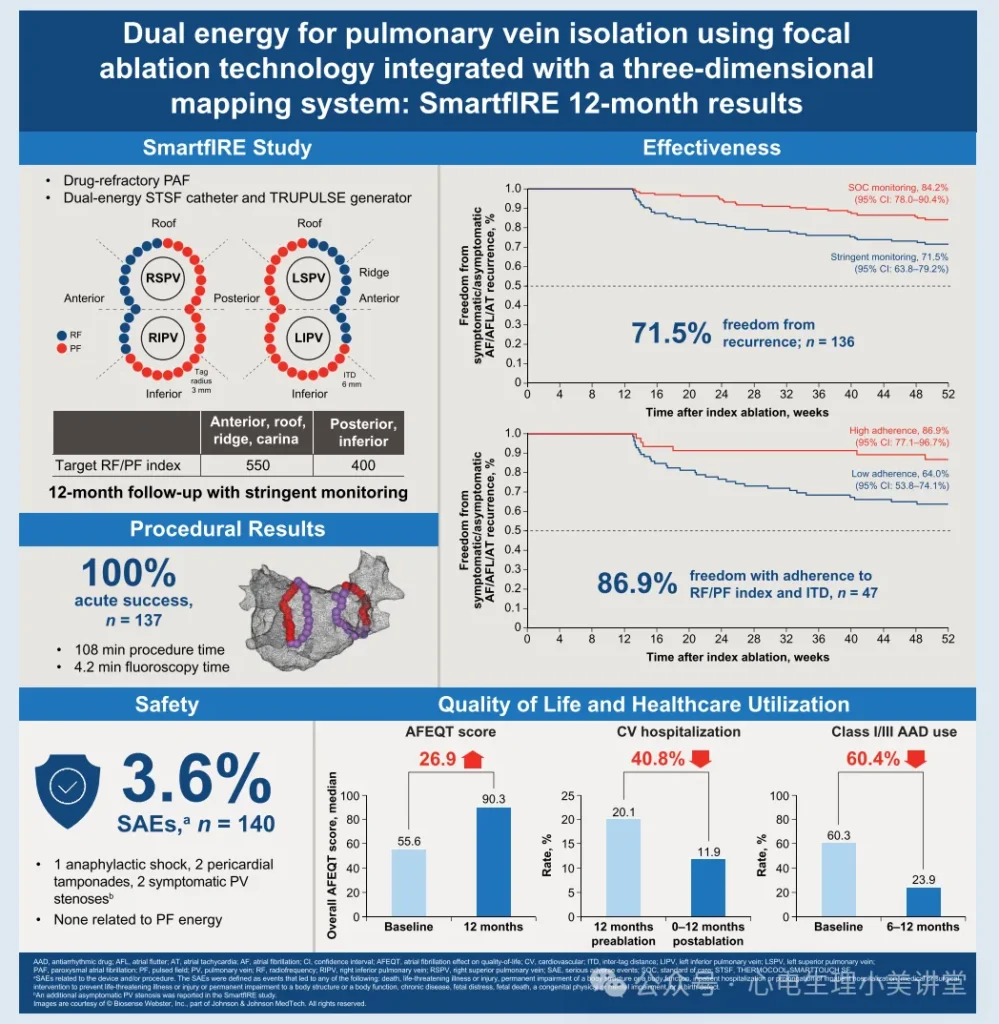

该多中心、单臂SmartfIRE研究评估了新型双能量THERMOCOOL SMARTTOUCH SF(DE STSF)消融的安全性与有效性。3个月随访显示急性手术成功率达100%,且安全性良好。本文汇总消融后12个月的随访结果。

研究方法:

一、研究设计

SmartfIRE研究(NCT05752487)为前瞻性、多中心、单臂研究,评估了DE STSF导管联合TRUPULSE发生器与CARTO3标测系统的安全性和有效性。研究入选18-75岁症状性阵发性房颤患者,既往1种抗心律失常药物(AAD;I-IV类)治疗失败或不耐受,且符合肺静脉隔离(PVI)导管消融的临床适应证。

二、消融流程和随访设置

消融平台采用DE STSF导管配合TRUPULSE发生器及CARTO3标测系统进行。肺静脉隔离采用逐点消融以实现环肺静脉的连续透壁损伤,其中后壁和下壁推荐使用脉冲场消融(PFA),前壁、华法林嵴部和carina区域推荐射频消融(RF)。基于现有射频指数临床证据及Nakagawa教授对于PFA指数的研究成果,本研究建议无论能量类型如何,前壁、顶部、嵴部和carina区域的目标AI指数设定为550,后壁与下壁目标指数为400。推荐消融工作流程还包括使用3 mm消融点,6 mm点间距(ITD),VIZIGO鞘管(Biosense Webster公司产品)由术者酌情使用。肺静脉隔离后立即使用腺苷/异丙肾上腺素激发进行阻滞验证,不设置等待期。若出现急性再连接,可酌情追加脉冲场/射频能量干预。对于确诊的典型扑动(AFL),允许采用射频或脉冲场能量进行腔静脉三尖瓣峡部(CTI)消融。冠状动脉邻近区域(如CTI消融)的脉冲场消融建议静脉或冠脉内注射1-2 mg硝酸甘油。消融术后设置3个月空白期。亚组预设30例患者在术后79.3±6.9天接受电解剖重标测;对任何传导恢复进行再隔离,并采用相同推荐消融流程。随访期间的重复消融手术不重置空白期。

随访期间对房性心律失常复发的监测包括以下方法:12导联心电图监测[术前、出院前及第1、3、6、12个月随访时,以及非计划访视(如有)]、24小时动态心电图监测(第3、6、12个月)及远程心律失常监测[电话传输心电监测(TTM);第1至5个月每周1次、第6至12个月每月1次,以及任何症状性发作持续1分钟的记录]。

三、有效性和安全性终点

主要有效性终点(急性手术成功率)和主要安全性终点[主要不良事件(PAE)发生率]已在先前文献中报道(详见作为电生理一哥,强生的PFA真的“GREAT”么——2025HRS最前线)。本文报告的所有12个月终点均被视为SmartfIRE研究的次要或附加终点。

12个月有效性终点定义为:在使用双能量导管进行肺静脉隔离(PVI)后,无论是否接受抗心律失常药物(AAD)治疗,在有效性评估期(第91–365天)内未记录到持续时间≥30秒的症状性或无症状性房性心律失常[房颤(AF)、房扑(AFL)或不明起源的房性心动过速(AT)]。急性手术失败也被视为该终点的失败事件。该终点的目标设定值为50%。在排除远程心律失常监测(即仅采用标准护理监测)后,还计算了12个月内未记录到房性心律失常(AF/AFL/AT)的发生率。

研究结果:

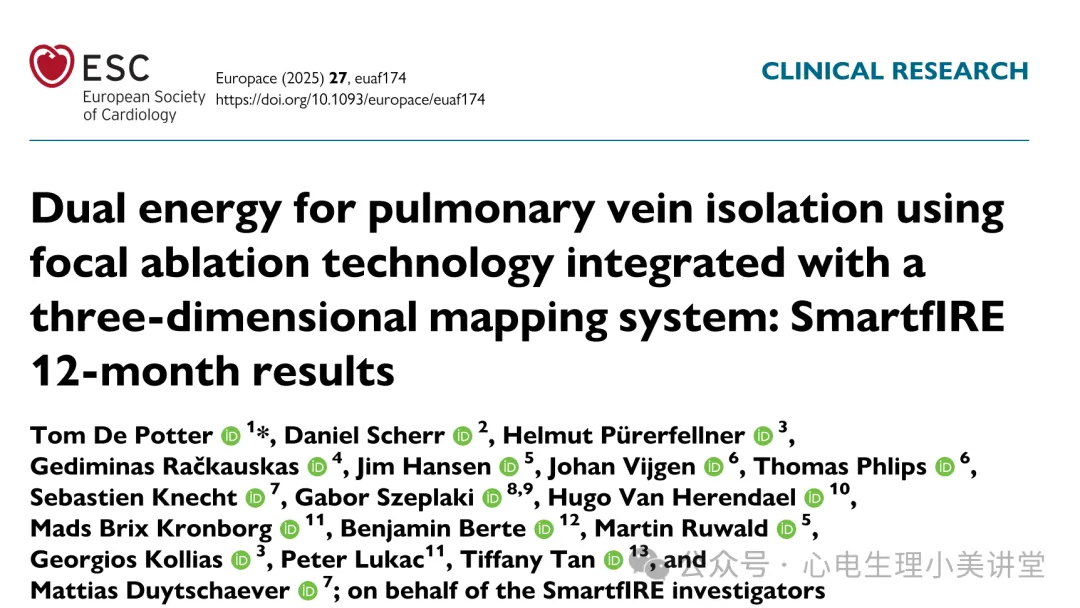

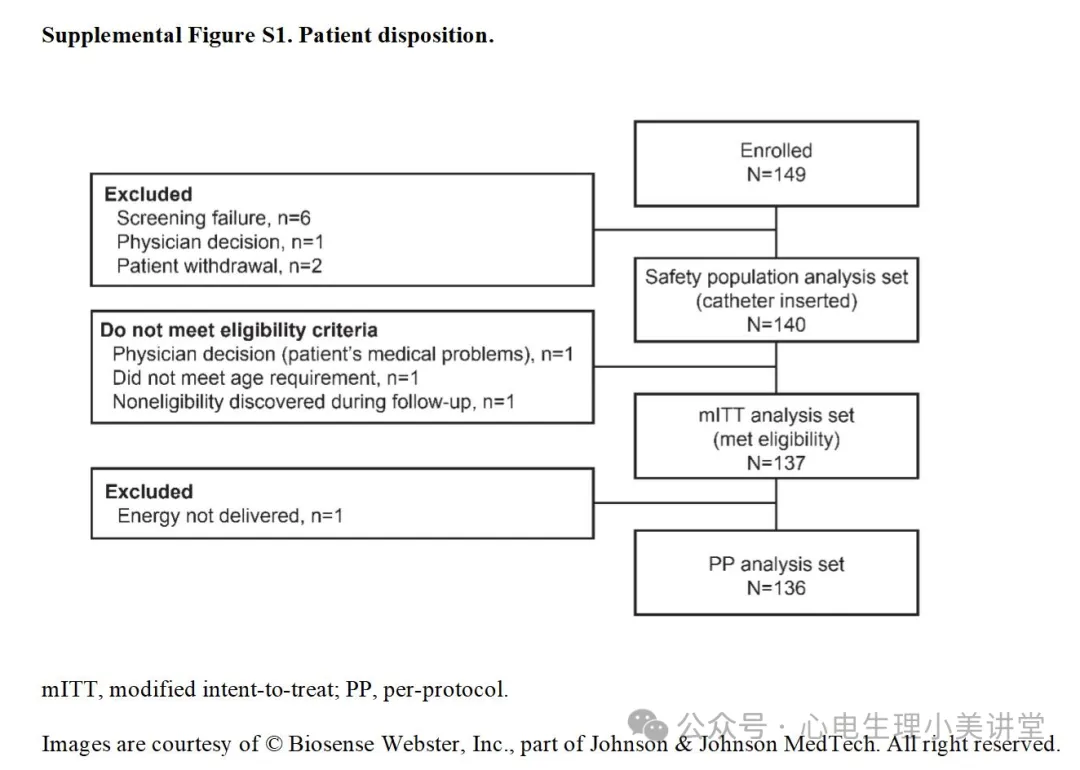

SmartfIRE研究共纳入149例患者。主要安全性和有效性分析的入组情况及受试者特征已在前文报道详见(作为电生理一哥,强生的PFA真的“GREAT”么——2025HRS最前线)。在有效性评估期间,发现另有1例受试者不符合研究入选标准,因此从mITT分析集(改良意向性治疗集)和PP分析集(符合方案集)中排除。故本次12个月分析中,安全性分析集仍为140例,mITT分析集为137例,PP分析集为136例。更新后的患者处置流程与手术特征见在线补充材料图S1及在线补充材料表S3。

图片来源:心电生理小美讲堂

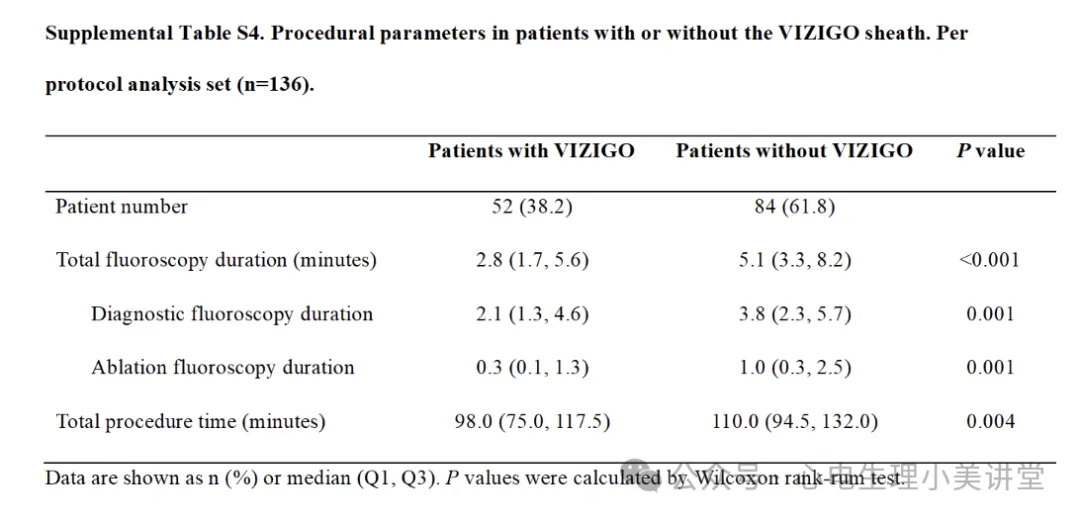

PP分析集中总体TTM依从率为84.6%。其中52例患者使用了VIZIGO鞘管。与未使用VIZIGO鞘管的患者相比,使用组的手术时间和透视时间均显著缩短(见在线补充材料表S4)。

图片来源:心电生理小美讲堂

一、有效性结果

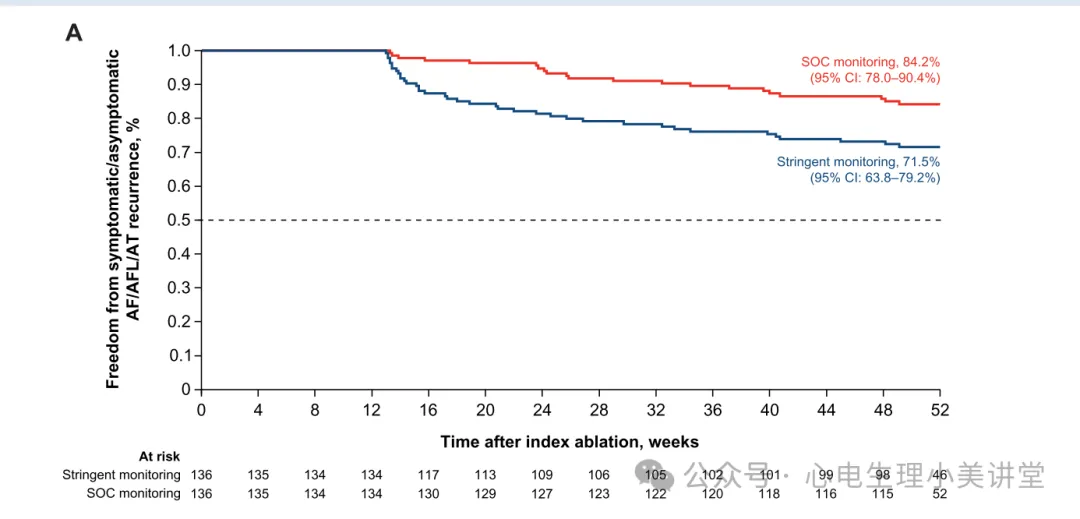

12个月随访结果,符合方案分析集中有38例患者记录到复发,其中2例患者缺失12个月随访数据。复发事件包括34例房颤(AF)、4例房扑(AFL)及0例房性心动过速(AT),未发生急性手术失败病例。因此,96例患者(71.6%,96/134)未出现记录在案的症状性或无症状性房性心律失常复发,其双侧精确95%置信区间(CI)下限为63.2%,表明达到预设疗效目标。Kaplan-Meier分析显示,无记录症状性/无症状性AF/AFL/AT复发的比例为71.5%(95% CI:63.8–79.2%;图1A)。若纳入未使用经电话传输心电监测(TTM)所检出的心律失常(即标准临床监测),则无记录症状性/无症状性AF/AFL/AT复发的比例提升至84.2%(95% CI:78.0–90.4%;图1A)。

在PP分析集中,共有118名患者在12个月时未出现症状性房性心律失常复发(即临床成功)。Kaplan-Meier分析显示临床成功率为86.4%(95%置信区间:80.6-92.3%;图1B)。其中111名患者经单次消融术后未出现症状复发。Kaplan-Meier估计的单次术后无症状性房颤/房扑/房速复发率为81.0%(95%置信区间:74.3-87.7%;图1C)。

41例患者至少出现一种复合终点失败(房性心律失常复发、急性失败、新增或升级I/III类抗心律失常药物[AAD]、或再次消融)。复合终点模式的Kaplan-Meier无事件生存率为69.3%(95%置信区间:61.4%-77.1%)。

图片来源:心电生理小美讲堂

一、安全性终点

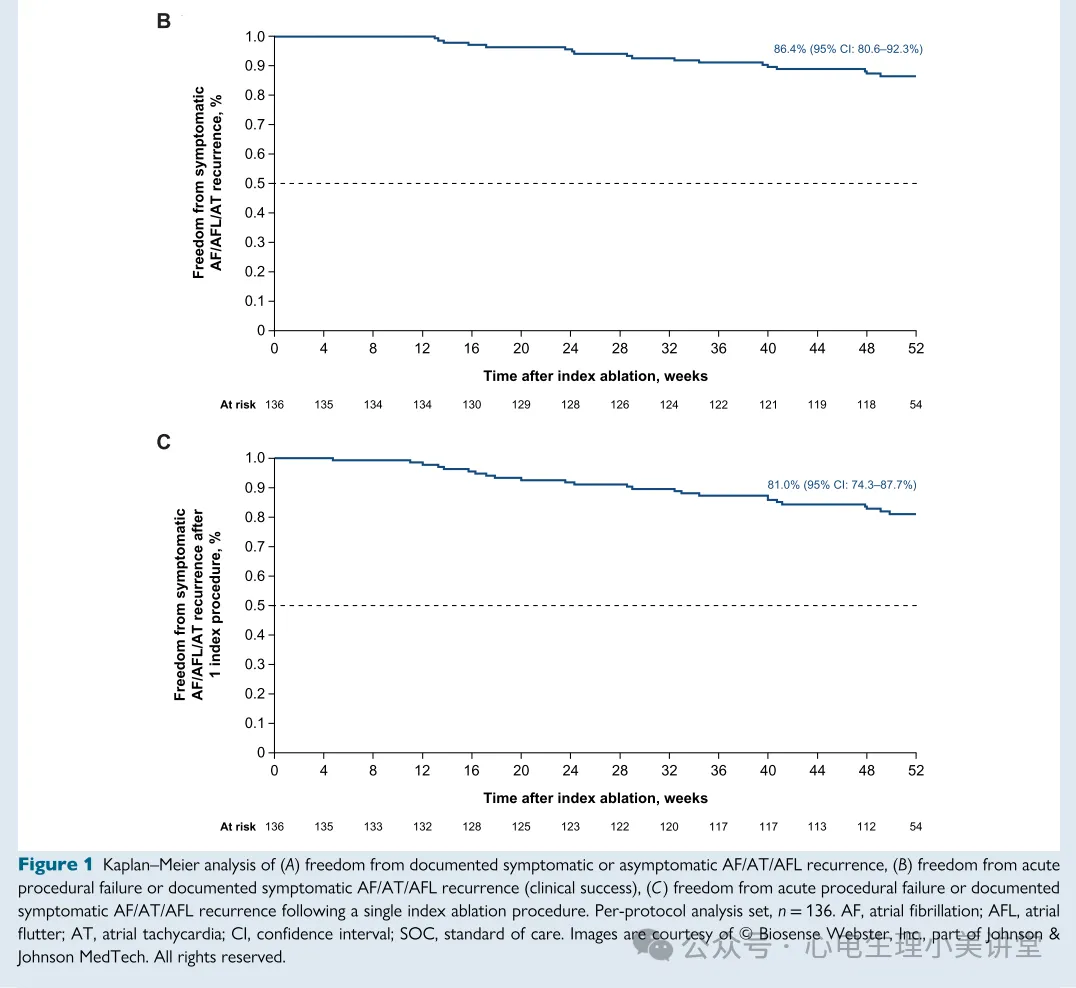

在12个月的随访期间,安全性分析集中5例患者(5/140,3.6%)发生了与器械和/或手术相关的严重不良事件(SAEs),包括2例心脏压塞、2例肺静脉狭窄和1例过敏性休克。两例心包填塞均发生于消融手术当日,归因于房间隔穿刺困难,需行心包穿刺术或外科手术。另1例患者于手术当日出现腺苷过敏性休克,经药物治疗后恢复;研究者评估该事件与研究操作相关,但与研究导管或发生器无关。一名患者在术后370天因持续呼吸困难被诊断为左上肺静脉(LSPV)和左下肺静脉(LIPV)狭窄,需住院接受肺静脉扩张术;该事件经研究者评估与首次消融时对静脉口进行的射频消融相关,经治疗后得到缓解。另一例严重肺静脉狭窄发现于首次消融术后2个月(LIPV),随后接受扩张及支架植入治疗。该病例中发现多处叠加射频消融伴高AI指数值,且在肺静脉口内实施射频消融是主要诱因。所有严重不良事件均未遗留临床后遗症,且均与脉冲场能量无关。表1显示了与手术和/或器械相关的不良事件(SAEs)及器械相关不良事件(PAEs)的汇总。

图片来源:心电生理小美讲堂

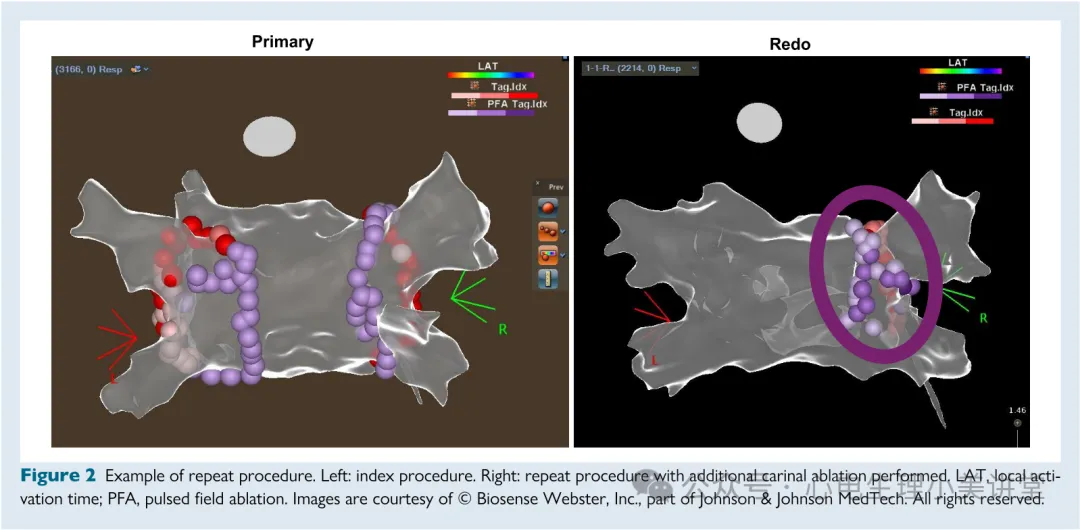

三、二次手术情况

18例患者接受了重复消融手术。在符合方案分析集(PP分析集)中,Kaplan-Meier法评估的房颤/房扑/房性心动过速(AF/AFL/AT)复发免于重复消融率为86.4%(95%置信区间:80.5–92.2%)。在18例接受重复消融的患者中,14例患者出现肺静脉(PV)重新连接,涉及31支肺静脉(31/67,46.3%)。具体分布为:右共干肺静脉1/1(100%)、右上肺静脉10/17(58.8%)、右下肺静脉8/17(47.1%)、左上肺静脉6/14(42.9%)、左下肺静脉5/14(35.7%)、左共干肺静脉1/4(25%)。大部分肺静脉重新连接位于carina区域(23/38,60.5%),其中13例患者位于右肺的后carina(13/18,72.2%)。这些重新连接在脉冲场消融(PF)和射频消融(RF)病灶处均有发现,无显著差异。病例回顾表明,电位恢复部位可能独立与该区域导管稳定性不足,未达到目标消融指数和/或存在大于6 mm的点间距相关。部分病例需要进行carina位置的线性消融,但首次手术时未进行此操作。7例(38.9%)患者需要进行非肺静脉病灶消融。在18例按方案要求进行重复标测且显示肺静脉电隔离持续有效的患者中,观察到5例复发;而在该亚组中12例(小编注:原文此处为12例,但结合上文,应为14例,可能为笔误)存在肺静脉电传导恢复的患者里,发现1例复发。

图片来源:心电生理小美讲堂

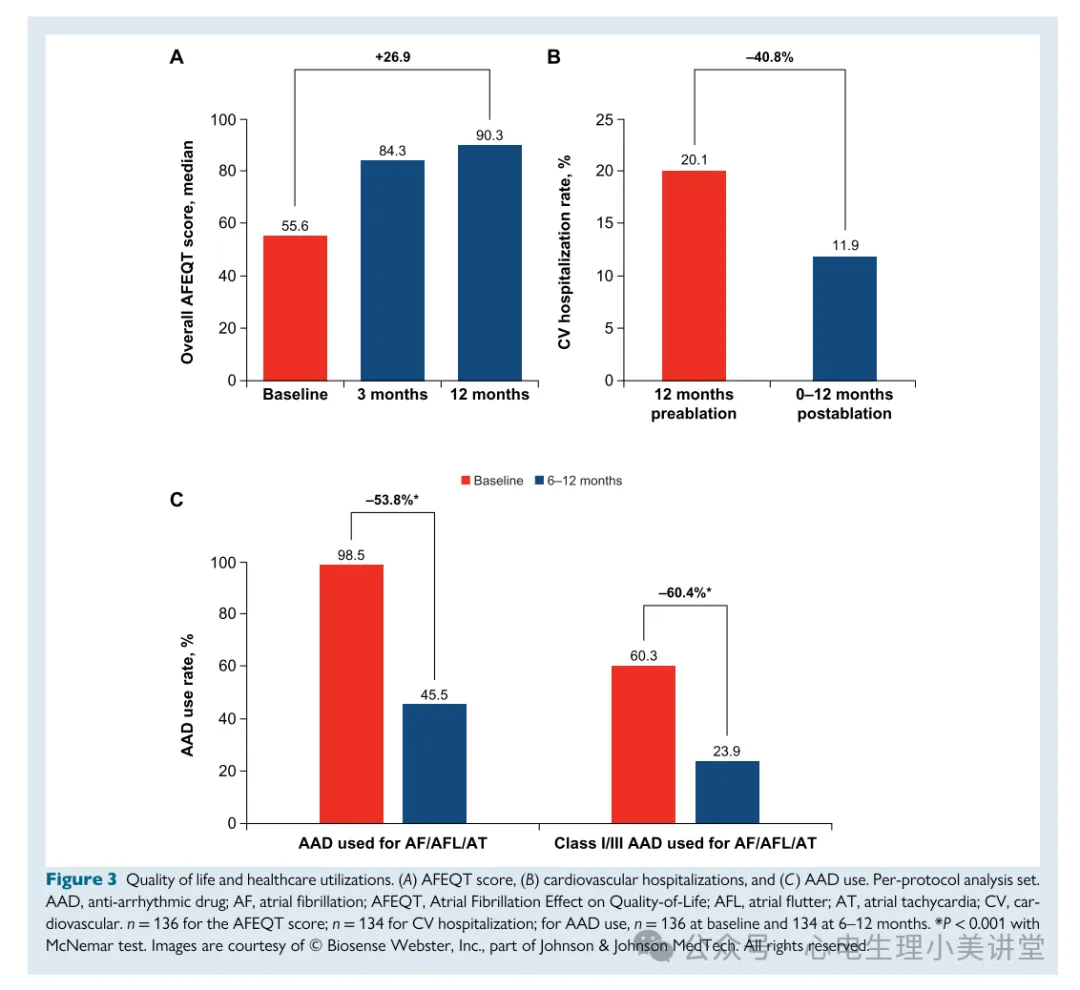

四、生活质量和医疗资源再利用

患者生活质量显著提高,再住院率显著降低。

图片来源:心电生理小美讲堂

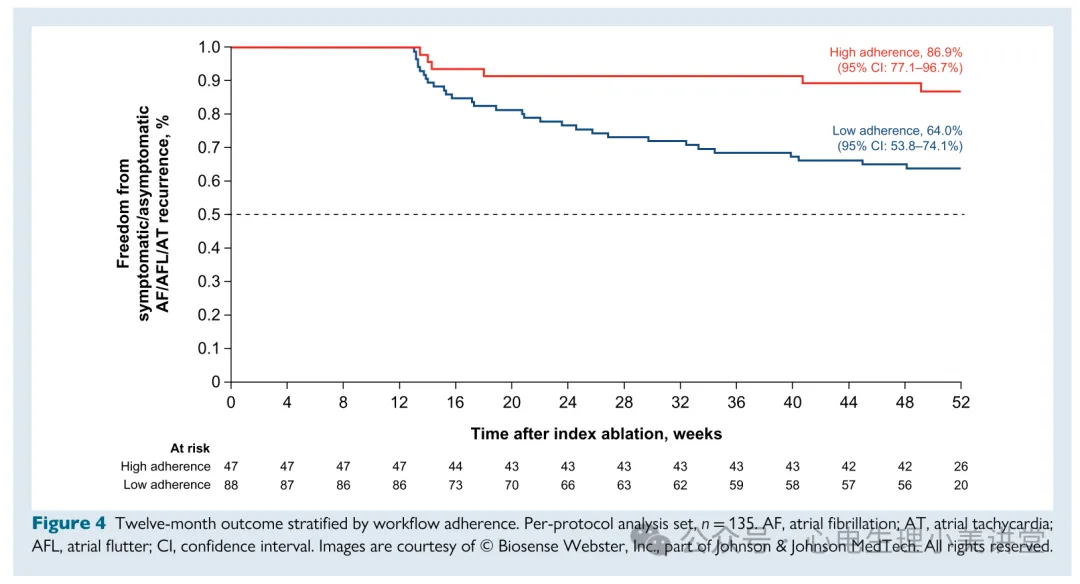

五、Workflow分析

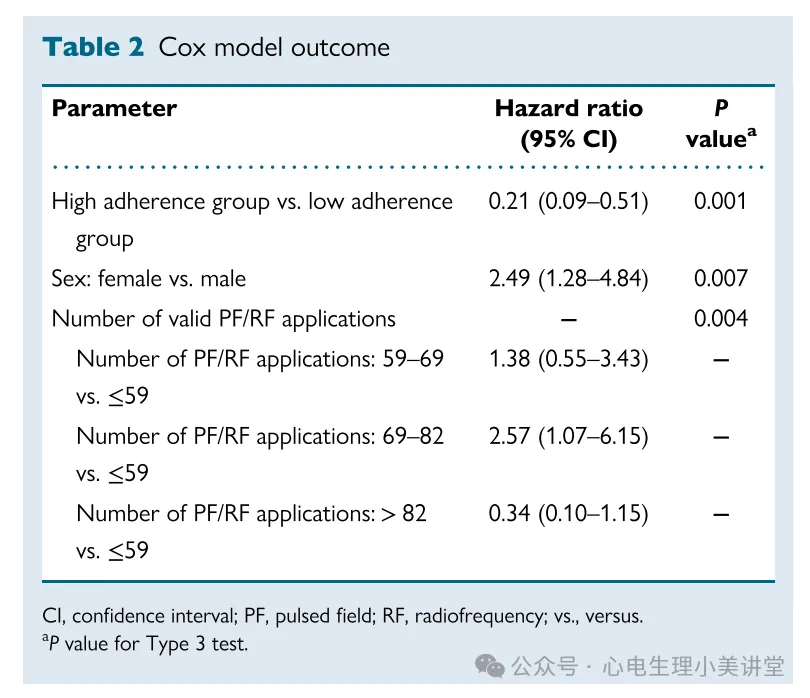

为评估消融手术中对推荐ITD(点间距)和PF/RF(功率/射频)消融指数值的高依从性对12个月疗效结果的潜在影响,我们进行了事后亚组分析。在高依从组中(患者95%以上的消融点保持ITD<6 mm,且70%以上的消融点达到后壁400/前壁500的PF/RF指数值),12个月无房颤/房扑/房速复发的Kaplan-Meier估计成功率为86.9%(95% CI:77.1-96.7%)。相比之下,低依从组的12个月成功率仅为64.0%(95% CI:53.8-74.1%;n88;图4)。

图片来源:心电生理小美讲堂

前壁区域消融点超过阈值的平均比例(66.8±6.7%)显著低于后壁区域(85.4±2.1%)。全部研究数据显示:后壁区域93.6±9.6%的消融点符合PF能量使用推荐,而前壁区域对RF能量推荐的依从率较低(78.8±6.1%)。高依从组患者12个月复发风险比为0.31(95% CI:0.13-0.74),显著低于低依从组(P=0.008)。经有效PF/RF消融点数量和性别调整后,高依从组vs低依从组的12个月复发校正风险比为0.21(95% CI:0.09-0.51)(表2)。

图片来源:心电生理小美讲堂

讨论:

SmartfIRE研究的12个月随访结果证实,使用DE STSF治疗阵发性房颤(AF)具有长期有效性和安全性。在严格监测下,71.5%的患者未出现AF/心房扑动(AFL)/房性心动过速(AT)复发,设备及/或手术相关严重不良事件(SAEs)发生率为3.6%。该结果与SmartfIRE研究中3个月随访期观察到的数据具有一致性。

我们的研究结果应结合房颤消融领域的最新技术进展来解读,包括三维电解剖标测整合技术、压力感知导管的引入以及脉冲电场消融(PFA)的出现。与早期技术相比,三维标测联合消融指数指导下的局灶双能量消融导管在疗效和手术效率上均有所提升,这体现了消融技术与操作方法的持续进步,可能部分解释了本研究中观察到的良好预后。

本研究中观察到的12个月疗效与既往采用类似严格监测的脉冲场消融(PFA)治疗阵发性房颤研究结果相当:inspIRE研究(75.6%)、admIRE研究(75.4%)和PULSED AF研究(69.5%)。此外,一项采用双能量晶格尖端导管的研究报告显示,阵发性房颤患者1年无复发率为78.3%。但该研究除肺静脉隔离(PVI)外允许线性消融,包含多种脉冲场波形,且仅分析了70例阵发性房颤患者,这些因素导致结果难以直接比较。当仅在12个月随访期间采用标准临床监测时,本研究中房颤/房扑/房速(AF/AFL/AT)无复发率为84.2%,与使用脉冲场或射频技术并采用相似监测方法的inspIRE(85.8%)、EU-PORIA(80%)、PLEASE-AF(86.7%)和REAL-AF(81.6%)研究结果具有可比性。与这些既往研究结果一致,SmartfIRE研究显示出良好的12个月疗效结局。

该研究报告了12个月随访期间发生的5例与器械和/或手术相关的严重不良事件(SAE)。这一SAE发生率处于近期评估脉冲场消融(PF)或双能量技术研究中观察到的范围(0.5%-4.9%)内。然而,各研究对不良事件定义的差异以及评估周期的不同,可能限制直接比较的可行性。本研究中发现3例肺静脉狭窄患者,其中1例无症状且通过方案规定的心脏CT/磁共振血管成像检测发现。尽管对有症状狭窄的急性治疗取得成功,但其中2例患者因支架术后再狭窄高风险可能需要持续随访。肺静脉狭窄是房颤消融术的已知并发症,源于肺静脉热损伤,尤其在肺静脉口部消融时风险更高。这与本研究的病例回顾结果一致:观察到多重重叠射频消融、高消融指数值及肺静脉内射频消融现象。临床前数据显示,采用DE STSF导管与TRUPULSE发生器实施PF能量输送不会造成肺静脉直径减小,这与PFA的组织选择性效应相符。

基于上述观察结果,肺静脉狭窄不能归因于脉冲场消融能量。此外,与本研究一致的是,既往数据表明射频消融术后左肺静脉比右肺静脉更易发生狭窄。这可能与解剖学特征相关,例如左下肺静脉管径相对较小、左上肺静脉开口朝向头侧;因此,在左肺静脉实施射频消融时需充分理解这些解剖特征并相应调整参数。先前研究报道脉冲场消融的围手术期溶血发生率高于射频消融;然而SmartfIRE研究中虽未检测溶血或肾小管损伤的生物标志物,但未观察到溶血或急性肾损伤病例。

12个月临床成功率(定义为疗效评估期内无记录的症状性房性心律失常)达到86.4%。采用相同定义及严格监测策略的研究中,Q-FFICIENCY研究的极高功率短时程射频消融(86.0%)、inspIRE(81.7%)和PULSED AF(79.7%)研究采用脉冲场消融(PFA)观察到相似结果。本研究的单次手术12个月成功率为81.0%,优于Q-FFICIENCY研究结果(76.3%)。12个月时无房颤/房扑/房速复发且无其他失败模式的比例为69.3%。其他评估复合疗效终点的PFA技术报告了66%-75%的类似结果,但复合终点的组成要素存在差异。

在接受重复消融治疗的患者中,38.9%的病例进行了非肺静脉靶点消融。肺静脉重新连接部位主要位于后壁和嵴部,与首次手术中导管稳定性不足、较大的点间距(ITD)以及较低的消融指数相关。这些发现与3个月后再次标测的观察结果一致。部分病例需要在嵴部补做线性消融——这是首次手术中未实施的操作。这提示我们需在首次手术中重点关注该解剖区域,特别注意导管稳定性和到位情况,尤其是右侧肺静脉。考虑到后嵴部组织厚度的较大变异性及该区域观察到的高比例重新连接,未来应研究采用更高靶点指数的射频能量(RF)联合稳定性指示器,可能有助于提高透壁性。

当前研究表明,患者生活质量出现具有临床意义的改善,AFEQT评分中位数提升26.9分。根据文献,AFEQT评分”临床显著提升”的阈值估计为5-19分(后者为保守估计值),该范围已被广泛认可为生活质量实质性改善的对应标准。在症状、日常活动、治疗顾虑和治疗满意度等AFEQT子维度评分中,同样观察到显著改善——这些改善最早出现于3个月评估时点,并在12个月随访期内持续维持。

在使用研究设备进行导管消融术后12个月,本研究人群因心血管原因住院率较消融前降低40.8%。类似地,VISTAX研究显示心血管相关住院患者数量减少37.3%[46]。在admIRE研究中,入组前6个月内心血管住院率较低(3.3%)的队列,消融后6至12个月期间该比率降至0[25]。本研究发现,消融后12个月时用于房性心律失常管理的全部抗心律失常药物(AADs)及I/III类AADs使用量显著减少。这些结果表明,采用研究设备进行消融治疗可降低医疗资源使用率,并对卫生经济学结局产生潜在影响。

多项研究已证实,射频指数引导策略可改善房颤消融术后1年疗效,但脉冲场指数或双能量消融的应用效果仍有待探索。在双能量短时程消融平台中,脉冲场指数和射频指数是能量传递与病灶形成的关键参数。本研究中设定了目标射频/脉冲场指数及消融点间距,旨在实现透壁连续的病灶线。事后分析显示,对推荐操作流程依从性更高的患者群体显示出更低的复发率。

局限性:

本研究的局限性包括其为非对照的单臂设计,特别是缺乏基于射频/肺静脉隔离(RF/PF)指数的预设分析来验证结果。未来需要设计针对目标消融指数的临床结局评估研究。尽管遵循了高依从性的严格监测方案,但本研究的失败率仍根据当前指南定义的30秒复发持续时间进行判定。需要更多数据来确定双能量技术的临床相关终点。此外,本研究实施时采用90天空白期为标准;未来研究应考虑采用更新的60天空白期标准。值得注意的是,该研究设计未纳入持续心内监测,因此无法评估房颤负荷。另外,本研究仅探讨了该技术在肺静脉隔离(PVI)中的表现;未来针对其他病灶组的可行性及结局研究,可能有助于确定这种聚焦双能量导管针对特定靶点的能量选择。最后,作为新型消融技术的首次临床应用,DE STSF平台在算法和效率方面仍有改进空间,随着使用经验的积累将进一步完善。采用新版CARTO软件的后续研究将提供更精确的导管稳定性数据。

研究结论:

SmartfIRE研究的12个月随访结果证实,采用DE STSF平台进行肺静脉隔离消融术治疗阵发性房颤患者具有显著的有效性、安全性、生活质量改善及医疗获益。数据显示:12个月时房性心律失常无复发率达71.5%,设备/手术相关严重不良事件发生率低,生活质量获得具有临床意义的改善,同时心血管相关住院率和抗心律失常药物使用率降低。本研究发现,对推荐消融工作流程的更高依从性与更佳疗效相关,但仍需进一步研究验证。

图片来源:心电生理小美讲堂

文章来源:心电生理小美讲堂

文章内容仅供知识交流分享使用,如涉侵权请联系我们删除。