中国医疗器械博览会平时写的是医院里医疗设备,它们往往被设计为配合完善的诊疗流程:精准的影像、稳定的电源、多学科团队的协作。

但换一个场景——如果身处硝烟弥漫的战场,逻辑就完全不同了。这里没有宽敞的手术室,也没有齐备的团队,只有流血不止的伤员、有限的物资,以及不断流逝的时间。

在战场上,医疗的首要目标不是“把病治好”,而是“让人活下去”。

-

如何在爆炸后的几分钟内止住大出血?

-

如何在颠簸的救护车里维持呼吸和循环?

-

如何在没有电源、尘土飞扬的环境里完成一次关键影像检查?

这些问题都迫使设备设计者把注意力集中在最核心的四点:便携、耐用、快速、易用。

对于医疗器械研发人员而言,战场医疗的价值并不仅仅是满足军用需求,它更像是一块“极限试验田”。很多如今在民用市场上随处可见的技术——比如便携式超声、止血剂、负压伤口治疗——都源于战场的探索与应用。

在极端场景中被逼出来的解决方案,往往能启发我们重新思考:

设备真正需要的功能是什么?哪些设计是必不可少的,哪些可以舍弃?

图片来源:思宇

一、战场医疗的核心问题

战场医疗不同于医院医疗的最大特征,在于伤情的复杂性与环境的极端性。可以概括为以下几方面:

1. 高创伤率与多发伤并存

战场伤员常常同时伴有大出血、骨折、内脏损伤,甚至爆炸伤、烧伤。这类“多发伤”“复合伤”与普通医院接诊的单一病种不同,需要极快的分级处理,否则伤员可能在短时间内休克死亡。

2. 转运延迟与资源受限

和平时期,急诊系统可以在“黄金一小时”内完成转运与救治。但在战场上,前线到后方医院的距离可能以数小时计,途中环境颠簸、通信受阻,医疗人员有限,设备受限,无法提供完整的外科支持。

3. 环境恶劣对设备与操作的挑战

高温、低温、尘土、震动、缺乏稳定电源,这些因素都会直接影响医疗设备的工作状态。医院环境中稳定的电源、洁净的手术室、充足的耗材在战场上都难以保证。

4. 医护人力不足与专业分工缺失

战场上的救治常常依赖“战友自救互救”或少数军医,无法像医院那样有麻醉科、外科、影像科多学科协作。因此,设备必须简化操作流程,使得非专业人员也能在关键时刻使用。

5. “先活命、再治疗”的救治逻辑

在战场上,医疗策略强调先控制大出血、保证呼吸与循环,再考虑 definitive treatment(根治性治疗)。这也意味着,设备设计需要首先满足“快速干预”,而非完整的治疗流程。

图片来源:思宇

二、战场医疗对设备的普遍要求

战场环境决定了医疗设备的首要使命不是“尽可能精细”,而是“在最恶劣的条件下可靠运作,并快速挽救生命”。这对设备研发提出了几方面共性的要求:

1. 极端便携化

在前线,单兵或小组携带的医疗物资空间有限。设备必须轻量化、体积小,最好能单手操作或快速展开。例如单兵随身携带的止血带、折叠式夹板,甚至便携式超声,都强调“放进背包即可带走”。

2. 高度耐环境性

设备需要能在风沙、潮湿、极端温差甚至震动中持续工作。防水、防尘、防震的外壳设计,以及无需外接电源、能依靠电池长时间运转的能力,都是基本要求。

3. 操作简易性

战场上往往不是专业医生在第一时间实施救治,而是战友或经过短期训练的军医。因此设备必须简化界面和操作逻辑,降低培训门槛。例如“自动化除颤仪”的一键操作理念在战场急救中同样重要。

4. 快速启动与快速应用

医院设备往往允许复杂的预热和校准过程,而战场设备需要“随开随用”。无论是血氧监测、呼吸支持还是影像检查,都必须在数十秒内完成准备。

5. 模块化与多功能性

战场环境下携带物资有限,要求单一设备尽量覆盖多种用途。例如便携式超声既能做快速创伤检查(eFAST),又能辅助定位穿刺;便携监护仪除了测心率血氧,还可以整合血压监测和心电功能。

6. 远程化与信息化

现代战场强调信息共享,医疗设备也需能通过无线通信将生命体征、影像结果实时传输到后方指挥或远程专家平台。卫星通信结合远程医疗的模式,能显著提升有限前线医疗力量的决策效率。

7. 易维护与低耗材依赖

在医院里,设备可以依赖专业工程师定期维护。但战场条件下,设备必须尽量“零维护”,结构坚固,耗材消耗少,避免因物资短缺而无法使用。

三、不同场景下的典型设备配置

战场医疗按照救治层级,通常分为前线单兵、战场救护车/转运环节、前线救护站,以及战地医院。每一层级的设备配置都与任务目标紧密对应。

1. 单兵/前线急救

目标:自救互救,快速控制致命因素。

-

止血与循环:止血带、止血粉、泡沫止血剂、小型负压绷带。

-

呼吸道管理:鼻咽通气管、气道开放器、简易呼吸气囊。

-

基础监测:掌上脉搏血氧仪。

-

固定与搬运:折叠式夹板、简易担架。

🔑 特点:极简、单兵携带,优先解决“出血—呼吸—循环”三大致死要因。

2. 战场救护车/转运环节

目标:稳定伤员生命体征,安全转运。

-

监护设备:多参数监护仪(心电、血氧、血压)。

-

呼吸支持:便携式呼吸机、手动呼吸器。

-

循环支持:输液泵、血液加温器。

-

影像学:便携式超声,用于eFAST评估(腹腔/胸腔出血、心包积液)。

🔑 特点:与民用救护车类似,但设备更紧凑耐震,更强调野外适应性。

3. 前线救护站(Role 1/Role 2)

目标:初步外科处理与快速复苏。

-

外科器械:基础外科手术包、便携式手术灯。

-

影像学:床旁超声、便携式X光机。

-

实验室检测:快速血型鉴定、血气分析、凝血功能。

-

麻醉/呼吸:小型麻醉机、便携式呼吸机。

🔑 特点:能开展基础手术(止血、清创、初步固定),但规模有限,要求设备模块化、易部署。

4. 战地医院(野战医院 / MASH)

目标:完整手术与综合救治,接近后方医院水平。

-

手术室:无影灯、全套外科器械、麻醉呼吸系统。

-

影像诊断:移动X光、CT车(部分国家配备)、高性能超声。

-

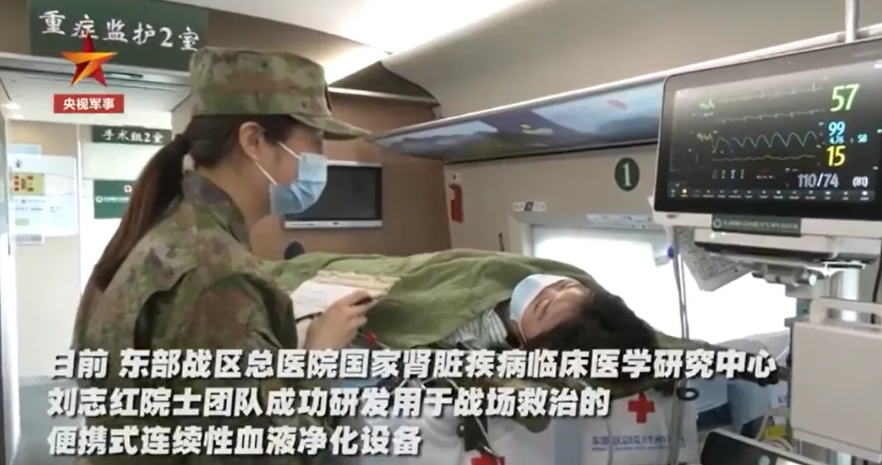

ICU支持:呼吸机群、监护仪、输血与血液净化设备。

-

实验室:血液学、生化、快速微生物学检测。

-

通信系统:卫星远程医疗平台,实时传输影像与生命体征。

🔑 特点:几乎是“可移动的综合医院”,能够承担大规模伤员的外科手术与术后监护。

简单总结:

-

越靠近前线,设备越便携简化;

-

越靠近后方,设备越接近常规医院;

-

所有层级都强调快速性与可靠性。

四、战场独有或罕见的医疗设备

除了常见的止血、监护、呼吸支持等,战场医疗还衍生出一批在民用医院几乎看不到,或者使用频率极低的设备。这些设备往往是为了解决战场特定问题而研发。

1. 战术止血剂与特殊止血手段

-

止血粉/颗粒:通过快速促进凝血,在战场大出血场景下尤为常见。

-

泡沫止血剂:可注入腹腔,快速填充并压迫出血部位,为转运争取时间。

👉 民用医院很少使用,主要在军用或灾难急救中发挥作用。

2. 单兵便携式血液加温装置

-

在低温环境或长时间转运中,血液和输液易降温,加重休克。

-

战场上常用袖珍式血液加温器,可以直接挂在输液管线上。

👉 医院里一般使用固定式输液加温设备,便携需求不明显。

3. 可折叠/快速部署的手术与监护设施

-

折叠式手术台、可充气/可折叠担架,便于快速搭建。

-

野战监护帐篷:可在尘土、沙漠或雨林中快速形成“准无菌区”。

👉 医院无需考虑运输和部署,战场设备强调“一键展开”。

4. 远程医疗与卫星通信设备

-

战地医院普遍配备卫星通信系统,可将影像和监测数据实时回传至后方医院或指挥中心。

-

有些国家甚至在单兵层面探索实时生命体征监测,通过战术通信链路反馈。

👉 民用远程医疗多依赖互联网,军用则必须抗干扰、可在无网络情况下运行。

5. 无人机与机器人支援

-

无人机医疗补给:运送血液、药品、疫苗甚至小型设备,解决“最后一公里”补给。

-

战场救援机器人:用于在危险区域拖拽或转运伤员,避免人员二次伤亡。

👉 医院没有这类需求,这类技术几乎是战场独有。

6. 便携外科机器人(探索阶段)

-

一些研发团队正尝试将微创手术机器人模块化、缩小化,适配战场或远程环境。

-

目前仍处于实验和概念验证阶段,但代表了“未来可能的方向”。

👉 在民用医院,机器人强调精细化操作;战场则强调快速部署、远程操控。

五、与常规医疗设备的对比与差异

战场医疗设备与医院医疗设备在“救治逻辑”上是一致的:都围绕 诊断—治疗—监护 三个核心环节展开。但由于应用环境与目标的不同,两者在设计与使用上体现出显著差异。

1. 功能逻辑相似

-

诊断:医院依赖影像学(CT、MRI、超声)、实验室检测;战场也需要快速判断损伤范围与严重程度,但手段简化,往往依赖便携式超声、床旁快速检验。

-

治疗:医院具备多学科协作和完善的外科体系;战场则以“快速止血、维持循环”为首要目标,外科处理通常是“初步救治 + 转运”。

-

监护:两者都需监测生命体征;医院使用大型监护平台,战场则偏向小型化、多功能集成设备。

2. 技术形态差异

-

医院设备:注重精细、稳定、全功能。例如呼吸机可以满足不同模式、复杂调节,CT具备高分辨率、多层扫描。

-

战场设备:强调轻便、坚固、快速。便携呼吸机通常只有基础通气模式;超声设备以掌上探头为主,追求快速、够用即可。

3. 使用环境差异

-

医院:恒温、恒湿、清洁环境,有稳定电源和专业工程维护。

-

战场:高温/低温、尘土、震动、缺乏电源。设备必须耐环境、抗干扰,且几乎不依赖复杂维护。

4. 使用人群差异

-

医院:由专业医生、护士操作,经过长期培训。

-

战场:前线救护多由普通士兵或战友完成,因此设备必须极简操作,甚至“一键式”。

5. 成本与生命周期差异

-

医院设备:追求长期使用和高性价比,维修和升级常态化。

-

战场设备:往往为一次性或短期使用设计,更强调即刻可用和“牺牲式”应用。

典型对比案例

-

影像设备:医院使用多层CT,战场只能依赖便携超声完成快速创伤筛查(eFAST)。

-

呼吸机:医院呼吸机能细致设置潮气量、PEEP等参数,战场呼吸机通常只有基础模式,目标是快速恢复呼吸。

-

止血手段:医院多依赖规范化外科止血;战场则发展出止血粉、泡沫止血剂,典型的“只为争取时间”的工具。

六、对医疗器械研发的启示

战场医疗是医疗设备的“极限应用场景”。在极端环境下,设备的设计理念往往被逼迫到最简化、最坚固、最高效,这对行业研发具有重要借鉴意义。

1. 便携化与微型化的极限探索

-

战场要求所有设备能“背得走、马上用”,推动了超轻量、超小型设计的发展。

-

例如:掌上超声、便携式监护仪、袖珍血液加温器。

👉 启示:民用市场的家庭医疗、院前急救,也同样需要这种“小而强”的设备。

2. 模块化与多功能整合

-

战场无法携带大量设备,因此一机多能成为趋势。

-

例如:一个便携监护仪同时监测心率、血氧、血压;一个超声探头兼顾腹部、心脏、肺部评估。

👉 启示:未来医疗设备可朝着“模块化组合”发展,根据不同科室或场景自由配置。

3. 抗环境与低维护设计

-

战场环境严酷,设备需要防水、防尘、防震,电池续航持久,尽量避免依赖专业维护。

👉 启示:这种“耐环境”设计理念也适用于灾难救援、偏远地区医疗和应急储备。

4. 快速上手与操作简易化

-

战场上的使用者可能不是专业医生,因此设备必须“傻瓜式”操作。

-

自动化除颤仪(AED)的“一键操作”理念正是源于这一思路。

👉 启示:在民用和基层医疗中,简化操作同样是提升普及率的重要条件。

5. 信息化与远程化

-

战场越来越依赖远程医疗和卫星通信,把前线影像、监测数据传回后方专家。

-

单兵生命体征实时监控系统,正在成为新一代军用研发方向。

👉 启示:在民用市场,基层与远程会诊、家庭监护与云平台结合,也是重要趋势。

6. 战场创新如何反哺民用

-

许多今天的常见设备最初源于战场:

-

止血剂 → 民用创伤急救、车载急救包

-

便携超声 → 基层医院、家庭医生

-

负压伤口治疗 → 灾难救援、骨科手术

👉 启示:军用设备是“前沿试验田”,值得行业研发持续关注,尤其是在“极端问题驱动”的解决方案上。

-

七、思宇MedTech观察

战场医疗并非一个遥远的军事话题,而是医疗器械研发的“极端试验场”。在战场这种高危、资源有限的环境中,医疗设备的使命被压缩为最核心的几个问题:如何快速止血、维持呼吸与循环、稳定生命体征并安全转运。这种“先活命、再治疗”的逻辑,决定了战场医疗设备必须便携、坚固、快速、易用。

回望医疗器械的发展史,不少今天被普遍使用的设备,最初都来源于战场:止血剂、便携式超声、负压伤口治疗……它们从军用走向民用,最终成为医院和救护体系中的常规配置。可以说,战场医疗不仅是“极端应用”,更是推动医疗技术创新的重要动力。

对于医疗器械行业的研发人员和企业来说,战场医疗的价值不在于复制军用需求,而在于提供一种“最苛刻场景”的思维方式:

-

如果设备能在尘土、雨林、沙漠和高原环境中可靠运转,那么它在基层医院、灾害救援、偏远地区同样具备优势;

-

如果设备能被非专业人员快速学会使用,那么它在家庭医疗、院前急救场景中就更容易普及;

-

如果设备能在有限空间和物资条件下实现多功能集成,那么它在成本和效率上也能满足更多民用市场需求。

战场医疗告诉我们:设备设计并不只是追求“更精细”,有时“更极端、更简单、更耐用”才是创新突破的方向。这种思维方式,或许正是未来医疗器械企业在激烈竞争中找到新突破口的重要启发。

<中国医疗器械博览会>将于2025年9月24-26日在上海世博展览馆1&2号馆举办。现场汇聚近1000家来自全球近27个国家的优质品牌供应商,为中国医疗器械生产厂商提供产品研发、生产、注册所需的设计及软件服务、原材料、精密部件、自动化制造设备、超精加工技术、合同制造、测试和认证、政策法规和市场咨询服务,展品覆盖医疗器械设计与制造全产业链。预登记已开放,点击提前注册即可免费参观,立省百元门票费,现场注册需付费。

文章来源:思宇

文章内容仅供知识交流分享使用,如涉侵权请联系我们删除。